家電を使うとき、何気なく「コンセントを挿す」「コンセントを抜く」と話していませんか?

実はこの表現、厳密には間違いなのをご存じでしょうか。

本記事では、意外と知られていない「コンセント」と「プラグ」の違いや役割を、わかりやすく解説します。

なぜ混同しやすいのか、正しい使い方や安全に扱うためのポイントも詳しくご紹介。

日常生活に欠かせない電気製品をもっと安全に使うために、ぜひ知っておきたい基礎知識をまとめました。

コンセントとプラグの違いとは?役割の違いと間違いの理由

なぜ混同しやすい?コンセントとプラグの基本的な定義

日常会話でよく「コンセントを挿す/抜く」という表現を耳にしますが、実際にはコンセント(壁の挿し込み口)とプラグ(電源コード側の突起部品)は別物です 。

コンセントは壁に設置された電気の出口であり、そこにプラグを挿し込むことで家電に電気が供給されます 。

この関係は、コンセントが「メス(凹)」、プラグが「オス(凸)」に例えられるように、建物側と機器側の接続点です 。

したがって、本来は「プラグを挿す/抜く」と表現し、「コンセントを挿す/抜く」は厳密には誤りです 。

しかし一般には慣用表現として定着しており、意味は通じますが、正しくはプラグ側の動作です。

間違えやすい表現:「コンセントを抜く」は間違い?

日本では日常的に「コンセントを抜く」と言いますが、厳密には誤用です。

繰り返しになりますが、

- コンセントは壁の受け口ですから、実際に抜くのはプラグ側です 。

- 技術的に正しい言い方は「プラグを抜く/挿す」です。

ただし、慣用句として「コンセントを抜く」でも意味は通じるため、ビジネス文書など正式な場以外では大きな問題にはなりません。

むしろ安全面では、コンセント(壁)ではなくプラグ(コードの先)をしっかり扱う意識が大切です。

コンセントとプラグの決定的な違いを比較

コンセントとプラグは電気機器をつなぐ一対の部品ですが、機能・形状ともに明確な違いがあります。

機能と役割

コンセントは建物側に固定された電気の出口であり、そこに電気が流れています 。

対してプラグは家電側の電源入力部品で、コンセントに差し込むことで機器に電力を供給する役割を担います 。

つまり、コンセントから電気を受け取るのがプラグで、コンセントは電気を送る側です 。

この相互補完的な機能の違いから、家庭では「プラグを挿す/抜く」が適切な表現になります 。

形状と材質

コンセントは壁面に固定されており**穴(メス形状)が空いているのが特徴です。

内部には金属接点が組み込まれ、外装はプラスチックや陶器で絶縁されています。

一方、プラグは金属の刃(オス形状)**が突出しており、樹脂製のハウジングで覆われています。

コンセントが電気回路の受け側であるのに対し、プラグは送る側です。

材質面でも、

コンセントは耐熱性の高い硬質樹脂(またはセラミック)で電気配線を固定し、プラグは持ち手部に柔軟性のある耐熱プラスチックを使うなど、安全性に配慮した素材が使われています。

日本での一般的な正しい使い方:プラグの抜き差しと注意点

- プラグを扱うときは必ず電源スイッチを切った状態で抜き差しします 。

電源が入ったままプラグを抜くと、火花が飛んで機器を傷めたり火災の原因になることがあります 。 - コードを引っ張らず、プラグ本体を持って抜くことが重要です 。

引っ張るとコード内部で断線や被覆の劣化を招き、感電・発火の危険があります。 - 電源プラグはしっかり最後まで差し込み、緩んでいないか確認しましょう 。

- 濡れた手でプラグを触らないのも大前提です 。

加えて、熱を持つアイロンやドライヤーなどは使用後すぐにプラグを抜く習慣をつけましょう 。

常にこれらのポイントに気を付けることで、安全な電気の使い方につながります。

コンセントとプラグの違いとは?コンセントとプラグの種類と海外との違い

コンセントとは?電気の出口としての役割と種類

コンセントとは、家庭や施設の壁面に設置されている電源の供給口(挿し込み口)のことです。

建物の配線から電気を引き出し、そこに差し込んだプラグに電力を送ります 。

つまり、機器側のプラグを挿入することで電気が通電する仕組みです。コンセント自体は固定器具で、内部には金属接点と絶縁体が組み込まれており、形状や定格電圧・電流によってさまざまな種類があります。

一般的には壁付けの「固定コンセント」が多く用いられますが、延長コードやタップなどの可搬型(移動式)コンセントもあります。

用途や設置場所に応じて、防水仕様やアース付き・アース無しなどが選ばれます。

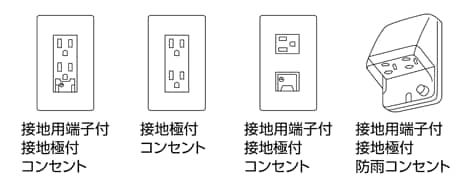

家庭用コンセントの種類(100V、200V、アース付きなど)

家庭用コンセントには主に電圧・極数・アースの違いで種類があります。

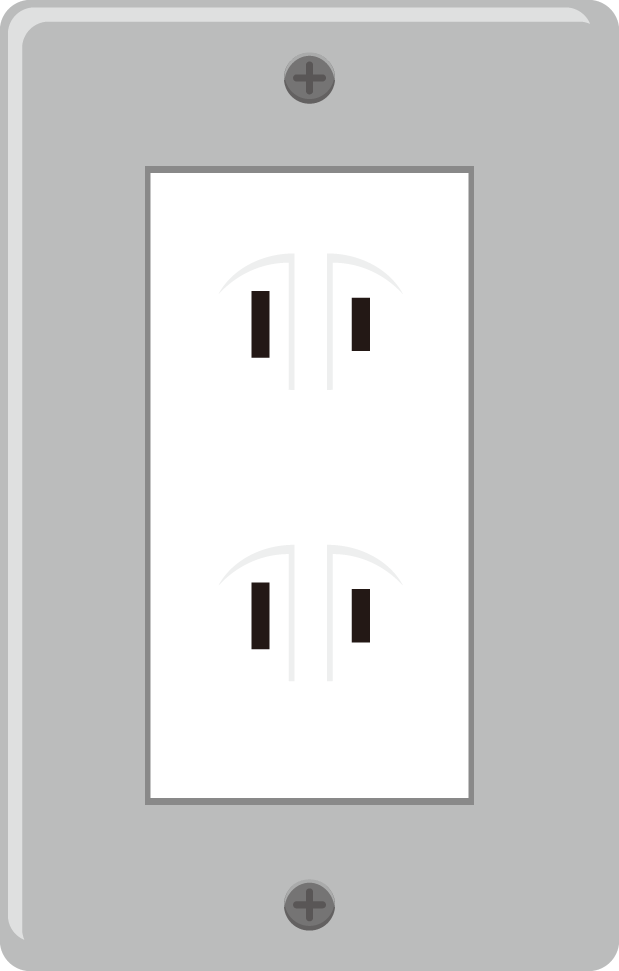

単相100V 2極コンセント(2P)

一般家庭で最も多いタイプです。

左右2つの穴があり、左側が中性線(接地側)、右側が電圧線(火線)となる極性形状になっています 。

左側の穴は右側より若干大きくまたは長めになっており(パナソニック基礎知識)、安全のために「W(WHITE)」と表示されることもあります 。

照明器具や小型家電など、アース不要の製品で広く使われます。

単相100V 3極コンセント(アース付き)

2本の平たい極に加えて、丸いアース用接地極(アース棒)の穴がついたタイプです。

洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなどの高消費電力機器や水回りの家電で安全確保のために必須で、プラグ側にもアース棒があります 。

家庭ではこれを「アース付きコンセント」と呼び、法律で設置が義務付けられている場合もあります 。

単相200Vコンセント(2P/3P)

エアコンやIHクッキングヒーターなど、より高い電力が必要な電気機器向けのコンセントです。

200Vコンセントでは左右両極とも電圧側となるため、100V用のような形状の差はなく、平行な極2本(またはアース付き3P形状)で構成されます 。

一般的にアース端子付きのもので、安全のためプラグはしっかりした規格品を使います。

その他の特殊コンセント

家庭ではあまり見かけませんが、三相200V(工業用電源)や特殊施設用のコンセントもあります。

これらは専用機器や工場用で、家庭用とは形状や定格が大きく異なります。

コンセントを選ぶ際は、設置する部屋や用途、機器の電力に合ったものを選びましょう。

定格容量(電流)を超えないように注意し、もし1500W以上の高出力機器を使うなら200V回路や専用コンセントを検討するのが安全です 。

また、浴室や屋外設置では防水型コンセントや漏電遮断器付きの工事が必要になる場合があるので、専門家に相談して適切に設置します。

コンセントの選び方と設置の注意点

コンセントを設置・選定するときは、用途と安全性を第一に考えます。

- 電気容量・定格:

家庭用コンセントの定格は通常15A(100Vで1500W)までです 。

電子レンジや電気ポットなど、1500W以上の機器を同じコンセントで同時に使うと過負荷になる恐れがあります。

このような機器を使う場合は、20A回路や200Vコンセントを用意するか、コンセントを分けて配置しましょう。 - アース(接地):

キッチンや洗面所など水を扱う場所では、アース付きコンセントを設置します。

アース線は漏電時に電流を大地に逃がす役割があり、感電や火災リスクを大幅に減らせます。

賃貸住宅ではアース工事が必要な場合、電気工事士資格者による施工(D種接地工事)が義務付けられます 。 - 耐久性と素材:

コンセント本体は電気安全法に適合した信頼できる製品を選びましょう。

プラスチック製のカバーや内部の金属接点は耐久性が高く、PSEマーク付きの製品であることを確認します。

屋外や屋根裏など環境が厳しい場所では、耐水・耐熱仕様のコンセントを使います。 - 設置位置と工事:

一般的な居室では床から30cm程度の高さに設置されますが、家具の配置や使い勝手も考慮して計画します。

コンセントの増設や交換工事は必ず有資格者に依頼し、古い配線を流用しないようにします。

不適切な施工や老朽化した配線は漏電・感電・発火の原因になるため、定期的な点検も大切です。

プラグとは?電気製品を繋ぐ重要な接続部分

プラグとは、電気製品の電源コードの先端に付いた金属製の突起部品のことです 。

コンセントに差し込むことで機器に電力を送り、電気回路を完成させます。

つまりプラグがなければ、家庭の配線から家電まで電気を通すことができません。

構造としては、2本(またはアース付きは3本)の金属の刃(ピン)と、それを支える樹脂製の本体から成り、金属部分に電流が通ります。

平板状の刃や丸いピンなど形状はさまざまで、使用電圧や安全性に応じた規格が定められています。

なお「プラグ」という言葉は用途によって意味が異なり、一般家庭での「電源プラグ(差込プラグ)」の他に、点火プラグ(スパークプラグ)というエンジン部品もあります。

点火プラグはガソリンエンジンの燃焼用火花を飛ばす部品で、電源とは無関係の別物です。

この区別を理解しておくと混同を避けられます。

なお「プラグ」という言葉は用途によって意味が異なり、一般家庭での「電源プラグ(差込プラグ)」の他に、点火プラグ(スパークプラグ)というエンジン部品もあります。

点火プラグはガソリンエンジンの燃焼用火花を飛ばす部品で、電源とは無関係の別物です。

この区別を理解しておくと混同を避けられます。

プラグの構造と材質

一般的な電源プラグの構造は、絶縁体で囲まれたプラスチック製の本体と、そこから飛び出す金属製の接触端子(刃またはピン)で成り立っています。

金属部分には通常、耐食性と導電性の高い真鍮(しんちゅう)や銅合金が使われ、表面にメッキを施して腐食を防いでいます。

プラスチック部分は耐熱性や絶縁性に優れたPVCやポリプロピレンなどが用いられ、安全性を高めています。

プラグの刃の先端には小さな抜け止め用の穴が開いていることがあります 。

これはコンセント内部の突起部に引っ掛かって簡単に抜けないようにするためです 。

また、2極プラグの場合は左右の刃に役割の違いがないため、どちら向きで挿しても通電します 。

アース付きの3極プラグではアース棒が他の刃より長く、挿入時に先に接地される設計になっています(これも安全対策の一つです)。

安全に使用するためには、プラグ本体をしっかり握って抜き差しし、コードに余計な力を加えないようにするのが基本です 。

プラグの種類(形状、用途別:電源プラグ、点火プラグなど)

プラグには形状別や用途別にさまざまなタイプがあります。

形状(平刃・丸ピンなど):

日本やアメリカでは平行な2枚刃の「Aタイプ」プラグが一般的です 。

日本の2極プラグは左右の刃が同じ形状で、図のように横向きに挿す形状です。

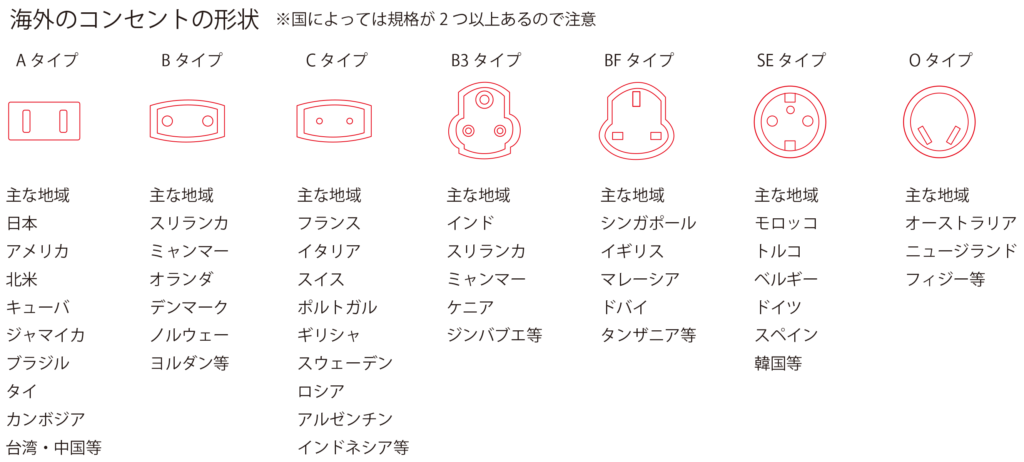

イギリスや香港、シンガポールなどではBFタイプと呼ばれる3本刃(英国式)のプラグ、ヨーロッパ大陸ではCタイプ/SEタイプの丸ピン2本型、オーストラリア・ニュージーランドではOタイプのV字型2本刃など、地域によって異なる形状が使われています 。

これらはそれぞれに対応するコンセントがあり、海外旅行時には形状に合わせた変換プラグが必要になります 。

用途別 – 電源プラグ

前述のように家庭・オフィスで電気を供給するためのものを電源プラグと呼びます。

一般的な2P・3Pのほか、大型家電用には高容量のもの(20Aプラグや変圧器内蔵型など)もあります。電源タップ(延長コード)に付属する可搬型プラグもこの一種です。

用途別 – 点火プラグ(スパークプラグ)

自動車やバイクのエンジンで使われる部品で、燃焼室内に火花を飛ばして燃料を点火します。

外形は中心電極を囲む絶縁体と金属シェルからなり、一種の電極パーツですが、家庭のコンセント・プラグとは全く別物です。

一般的に「プラグ」と言うと電源プラグを指し、点火プラグは用途が異なるエンジン用部品であることを覚えておきましょう。

よくある疑問を解決!コンセントとプラグに関するQ&A

- Qコンセントとソケット、アウトレットの違いは?

- A

日本では「コンセント」が一般的に使われますが、これは和製英語です。

英語圏では壁の電源口をOutlet(アウトレット)やSocket(ソケット)と呼び、アメリカではOutlet、イギリスではSocketがよく使われます 。

日本語の「ソケット」も同様の意味で使われることがありますし、「アウトレット」は建物の電源口を指します。

基本的にいずれも機器のプラグを差し込む受け口のことですが、国や文脈で呼び方が異なるだけです 。

- Qコンセントの穴の大きさが左右で違うのはなぜ?

- A

単相100Vのコンセントでは、左側が中性線側(接地極側)、右側が電圧線(火線)側と決まっており、その識別のため左側の穴が2mm長くなっています 。

これは電気用品安全法で定められた規格で、左側には「W」(White線を示す)と表示してあります 。

そのためプラグを左右逆に挿すことはできず、正しい極性で差し込むよう設計されています。

一方、

単相200Vコンセントでは左右とも電圧側となるため、穴の長さに違いはありません 。

- Q海外旅行で日本の電気製品を使うには?(変換プラグ、変圧器)

- A

日本の家電は100V仕様が基本なので、海外(110~240V地域)でそのまま使うと故障や発火の恐れがあります 。

旅行先の電圧とプラグ形状が日本と異なるため、

①変圧器(ステップダウントランス)

②変換プラグ(アダプター)

が必要です 。

例えば、アメリカ(110~120V、Aタイプ)へは「ダウントランス」とAタイプ用のプラグアダプタ、ヨーロッパ(220~240V、C/SEタイプ)へは220V対応の変圧器とCタイプ変換プラグを用意します。

また、最近のスマホやノートPCは100~240V対応の機器が多いので、機器本体に「INPUT: AC100-240V」と書かれていれば変圧器なしで使えます 。

使用地域に合わせてプラグ形状(Type A, C, BF, O など)に対応した変換プラグを用意し、電圧対応に注意すれば、日本製品も海外で安全に使えます 。

まとめ:コンセントとプラグの違いを理解して安全な電気生活を

この記事では、コンセントとプラグの定義・役割の違いから、家庭で使われる各種コンセント・プラグの種類・構造・材質、さらに正しい使い方や表現まで幅広く解説しました。

要点をまとめると、

コンセントは壁に固定された電気の出口(受け口)、プラグは家電側の電源入力部品(突起)ということです 。

この違いを理解し、例えば「コンセントを抜く」ではなく「プラグを抜く」といった正しい表現と安全な作業を心掛けましょう。

コンセントとプラグの正確な使い分けと、安全対策を知っておくことで、家庭での電気トラブルを未然に防ぎ、安心して家電製品を使うことができます。