「車の廃バッテリーとオルタネーターを使って、風力発電や水力発電を自作したい」 DIY好きなら一度はそんなロマンを抱いたことがあるのではないでしょうか?

車の部品であるオルタネーターは、非常に高性能な発電機です。

しかし、実は単にモーターのように回すだけでは電気は生まれません。

ここを誤解していると、苦労して作った装置が全く動かないという事態に陥ります。

この記事では、オルタネーターの基本的な仕組みから、実際にどれくらいの電力が作れるのかという発電量の計算方法、そして自家発電に流用する際の致命的な注意点までを詳しく解説します。

オルタネーターとは?(基礎知識)

オルタネーター(Alternator)とは、一言で言えば自動車に搭載されている「交流発電機」のことです。

エンジンの回転動力を利用して発電し、ヘッドライトやエアコンなどの電装品に電力を供給したり、バッテリーを充電したりする役割を担っています。

オルタネーターの仕組み:なぜ電気が生まれるのか

ここがDIYにおける最大のポイントです。

「オルタネーターは、回すだけでは発電しない」という事実をご存知でしょうか?

永久磁石ではなく「電磁石」を使っている

模型のモーターや自転車の発電ライトには「永久磁石」が入っていますが、通常の車のオルタネーターには永久磁石が入っていません。

代わりにローターコイル(電磁石)が入っています。

- バッテリーからローターコイルに電気を流す(励磁電流)。

- ローターが強力な磁石になる。

- その状態で回転させることで、初めて周囲のステーターコイルで発電が行われる。

つまり、「電気を作るために、最初に電気(バッテリー)が必要」なのです。

これを他励式(たれいしき)と呼びます。

自家発電システムを組む際は、この「励磁回路」をスイッチ等で作ってあげる必要があります。

オルタネーターの発電量の計算方法

では、実際にどれくらいの発電量が見込めるのか計算してみましょう。

基本的な計算式

電力(ワット)の計算式は以下の通りです。

P (W) = V (V) * I (A)一般的な乗用車(12V車)の場合、充電電圧は約 14V 程度で制御されます。

例えば、軽自動車やコンパクトカーによく使われる「12V 60A」のオルタネーターの場合、理論上の最大出力は以下のようになります。

14V * 60A = 840W最大で840ワット。

ドライヤーの弱風や、小型の電子レンジなら動かせるほどのハイパワーです。

しかし、これはあくまで「最大出力」の話です。

回転数と出力の関係(出力特性)

DIYで陥りがちな罠が「回転不足」です。

オルタネーターは、エンジンの回転数よりも速く回るようにプーリー比(滑車の比率)が設定されています。

通常、エンジンの2〜2.5倍の速度で回っています。

- 発電開始回転数: オルタネーター軸で約 1,000〜1,200 rpm

- 実用的な出力が出る回転数: オルタネーター軸で約 2,000〜5,000 rpm

もし、あなたが作ろうとしている水車や風車が、毎分300回転(300rpm)しか回らない場合、そのまま直結しても発電量はゼロです。

「なぜもっと低い回転数(例えば100回転)から発電するように作らないのか?」

「なぜ1,000rpmという数字なのか?」

1. 物理的な理由:12Vの壁を超えるため

最も根本的な理由は、「回転スピードが足りないと、電圧がバッテリー電圧(12V)を超えられないから」です。

ファラデーの法則

発電機が電気を作る力(誘導起電力 E)は、以下の要素で決まります。

E ∝ N * φ* Ω

- N:コイルの巻数

- φ:磁石の強さ

- Ω:回転速度

∝:比例

つまり、磁石(ローター)の強さが一定であれば、電圧は回転数に比例します。

- 500 rpm の時: 例えば 6V しか作れない → バッテリー(12V)の方が強いため、電気は流れ込まない(充電できない)。

- 1,000 rpm の時: やっと 13V〜14V に達する → バッテリー電圧を上回り、電流が流れ込み始める(充電開始)。

この「電圧がバッテリー電圧を追い越すポイント」が、だいたい 1,000〜1,200 rpm になるように設計されています。

読者へのポイント:

12Vのバッテリーを充電するには、「電圧」が相手より高くないといけないため、1,000rpmという壁を超える必要があるのです。

2. 設計上の理由:車のアイドリングに合わせている

もう一つは、自動車メーカーの設計意図です。

オルタネーターはあくまで「車のための部品」なので、車のエンジンの動きに合わせて最適化されています。

- 車のアイドリング回転数: 約 600 〜 800 rpm(エンジン)

- プーリー比(増速比): 約 2倍 〜 2.5倍

エンジンがアイドリング(信号待ちなど)をしている時、オルタネーターは以下のように回っています。

800 rpm (エンジン) * 2.5 (プーリー比) = 2,000 rpm (オルタネーター)メーカーは、「信号待ちでエンジンが最もゆっくり回っている時でも、しっかり発電してエアコンやライトを点けられるようにしたい」と考えます。

そのため、アイドリング時の回転数(約2,000rpm)よりも十分に低い 1,000〜1,200rpm を「発電開始ライン」に設定しているのです。

もし発電開始が 2,500rpm だったら、信号待ちのたびに発電が止まり、バッテリーが上がってしまいます。

必要な増速比の計算

低い回転数で発電させるためには、ギアやプーリーを使って「増速」する必要があります。

必要な増速比 = 目標回転数 (2000rpm) / 実際の回転数例えば水車が毎分200回転する場合、10倍(1:10)の増速ギアが必要です。

これはかなり大きなトルク(回す力)を必要とするため、現実的には設計のハードルが高くなります。

自家発電DIYで成功するための3つのポイント

仕組みと計算を踏まえた上で、実際にオルタネーター流用発電を成功させるための重要ポイントをまとめます。

①「目覚ましスイッチ」を作る(励磁回路)

オルタネーターは、 「オルタネーターの仕組み」でも触れたように、ただ回すだけでは、鉄の塊が回っているだけで電気は生まれません。

「起きろ!」と合図を送るための電気(種火のようなもの)を最初に送ってあげる必要があります。

- イメージ: 最初にバッテリーから電気を少し流すと、中身が強力な磁石に変わり、発電準備が完了します。

- 注意点: ずっと電気を流しっぱなしにすると、発電していない時もバッテリーを消費してしまいます(これを「暗電流」と言います)。

- 対策: 「発電する時だけONにするスイッチ」をつけるか、回転を検知して自動でONになる仕組みが必要です。

②「見えないブレーキ」を覚悟する(発電の重さ)

ここが最大の難関です。 電気を作るとは、「手ごたえ(抵抗)が生まれる」ということです。

- イメージ: 昔の自転車のライト(タイヤに擦りつけるタイプ)を思い出してください。ライトをONにした瞬間、ペダルがグッと重くなりましたよね?あれと同じことが起こります。

- 失敗例: 風車が勢いよく空回りしている時は軽くても、いざ配線を繋いで発電を開始した瞬間、「見えないブレーキ」がかかったようにガクンと止まってしまうことがよくあります。

- 対策: 「少しの風や水流では止まってしまう」と理解し、余裕を持って回せる大きな羽根や水車を用意する必要があります。

③ 部品選びは「欲張らない」(軽自動車用がベスト)

「どうせ作るなら、たくさん発電できるデカイやつがいい!」 そう思って大型トラックや高級車のオルタネーターを選ぶと失敗します。

- 理由: 出力が大きい発電機は、中身も大きくて重いため、回し始めるのに強い力が必要だからです。DIYレベルの風車や水車では、重すぎてピクリとも動かないことさえあります。

- おすすめ: 軽自動車用(スズキ、ダイハツなど)の 小型で軽量、回り出しも比較的軽いです。

- スペック: 「40A〜60A」と書いてあるものを選びましょう。これで十分な電力が作れます。

実践編:オルタネーターの配線(B, IG, L端子)

「オルタネーターを手に入れたけれど、端子が多すぎてどこに何を繋げばいいかわからない」 これはDIY初心者が最初にぶつかる壁です。

基本的に、オルタネーターには以下の3〜4つの主要な接続ポイントがあります。

オルタネーターの主要端子の役割

メーカーによって端子の名前や位置は多少異なりますが、基本構成は以下の通りです。

- B端子(Battery):

- 役割: 発電した電気を出力するメインの端子です。一番太いボルトが使われています。

- 接続先: バッテリーのプラス(+)へ直接繋ぎます(太い配線を使用)。

- E端子(Earth):

- 役割: マイナス(アース)です。

- 接続先: オルタネーターの金属ボディそのものがアースになっていることが多いですが、バッテリーのマイナス(-)へしっかり配線します。

- IG端子(Ignition):

- 役割: 発電制御回路(ICレギュレーター)やローターコイルへの電源供給です。

- 接続先: スイッチを介してバッテリーのプラス(+)へ。ここをONにしないと発電しません。

- L端子(Lamp):

- 役割: 車のメーターパネルにある「バッテリー警告灯」に繋がる端子です。

- 接続先: 電球(警告灯)を介してバッテリーのプラス(+)へ。

- DIYの裏技: 実は多くのオルタネーターで、このL端子を経由して流れる微弱な電流が「呼び水(初期励磁)」となって発電が開始されます。警告灯(電球)を回路に入れないと、回転させても発電が始まらない場合があるため注意が必要です。

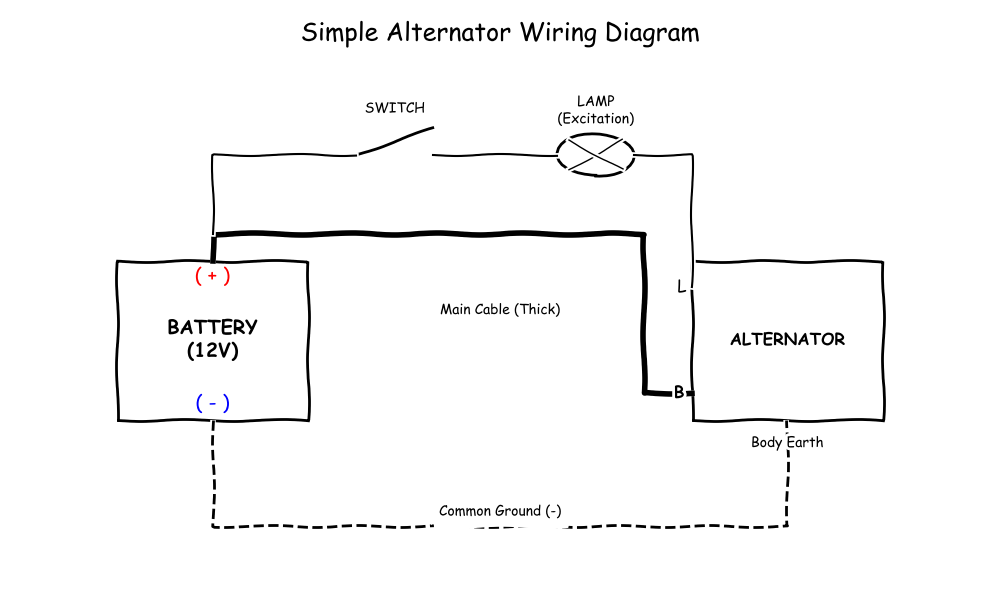

自家発電用の簡易回路イメージ

もっともシンプルな結線は以下のようになります。

- 太い線: 「B端子」⇔「バッテリー+」

- アース: 「ボディ」⇔「バッテリー-」

- スイッチ回路: 「バッテリー+」⇒「スイッチ」⇒「電球」⇒「L端子」

- スイッチONで電球が点灯(励磁開始)。

- 発電機を回す。

- 発電電圧がバッテリー電圧を超えると、電球の両端の電位差がなくなり消灯(発電成功のサイン)。

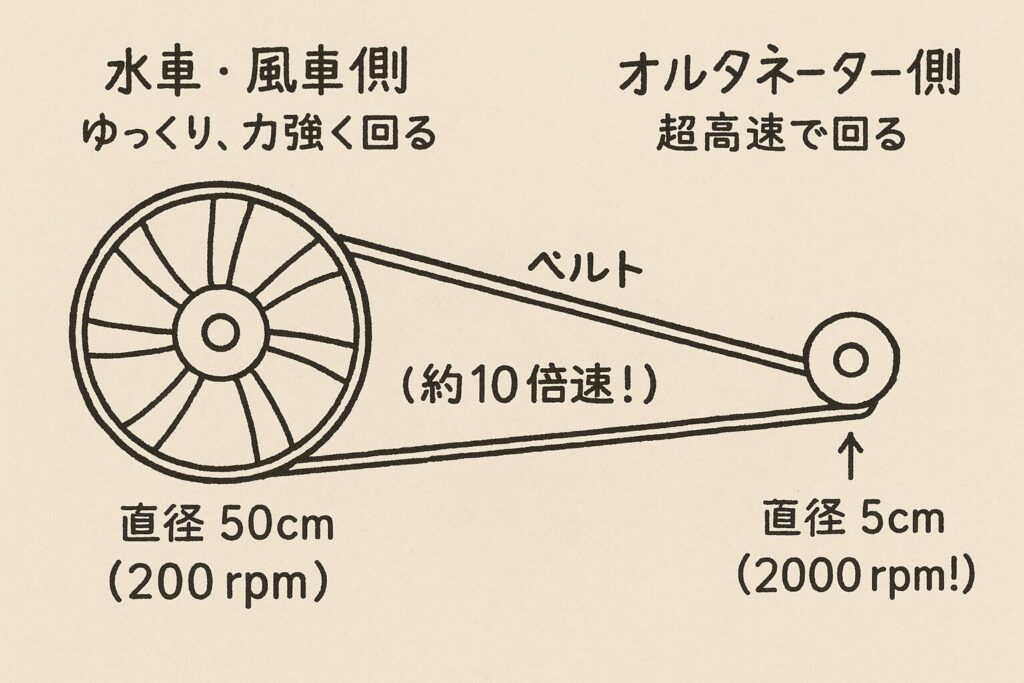

計算編:低回転を克服する「プーリー比」の計算

水車や風車を自作する場合、最も苦労するのが「回転数」の確保です。

前述の通り、オルタネーターは2,000rpm以上で回さないと実用的な電力は得られません。

しかし、自作の水車などはせいぜい200〜300rpm程度しか回らないことが多いのです。

ここで必要になるのが、大小のプーリー(滑車)を組み合わせた「増速(ぞうそく)」の計算です。

増速比の計算式

回転数を上げるためには、「大きなプーリー」で「小さなプーリー」を回す必要があります。

その比率は以下の式で求められます。

Nout = Nin * ( Din / Dout )- Nout:オルタネーターの回転数(目標:2000rpm)

- Nin:動力源(水車など)の回転数(例:200rpm)

- Din:動力側のプーリー直径

- Dout:オルタネーター側のプーリー直径(通常5〜6cm程度)

具体的なシミュレーション

例えば、毎分200回転(200rpm)の水車を使って、オルタネーターを2,000rpmで回したいとします。

オルタネーターについているプーリーの直径が 50mm(5cm) だと仮定しましょう。

2000 = 200 * ( Din / 50 )これを計算すると、Din(水車側のプーリー)は 500mm(50cm) 必要だということが分かります。

つまり、直径50cmの大きな円盤で、5cmの小さな滑車を回すことで、ようやく10倍の速度が得られます。

現実的な問題点

「じゃあ50cmのプーリーを作ればいい」と思いますが、ここで2つの壁があります。

- トルク不足:

10倍に増速するということは、回すのに必要な力(トルク)も理論上10倍必要になります。水流や風が弱いと、重すぎて全く回りません。 - ベルトの滑り:

Vベルト一本で「1:10」のような極端な比率にすると、接触面積が足りずにベルトが滑って(空回りして)しまいます。その場合、チェーンを使うか、間にプーリーをもう一つ挟んで「2段変速」にする工夫が必要です。

まとめ:オルタネーターとは?仕組みと発電量の計算方法

オルタネーターは非常にパワフルな発電機ですが、「初期励磁が必要」「高回転が必要」という特性を持っています。

これらの特性を理解した上で、プーリー比やコントローラーを設計すれば、安価で高性能な自家発電システムを作ることも夢ではありません。

ぜひ、計算機を片手にチャレンジしてみてください。

関連記事