夏の冷房や冬の暖房で、気になるのが「電気代」。

多くの家庭では、少しでも節約しようとリモコンの風量を「弱」に設定していることがあります。でも実は、これがかえって電力消費を増やしてしまう場合があるのです。

最新の研究やメーカーの実測データからわかることは、「節電の正解は温度を下げることではなく、風量を強くすること」。

さらに、最近のエアコンに搭載されている「自動運転」を上手に活用することで、効率的に電気代を抑えられます。

この記事では、一般家庭でもわかりやすく、エアコンの電力消費の仕組みや節電のコツを解説。

「弱風で節約」は実は逆効果!?その理由を順を追って説明していきます。

この記事でわかるポイント

- エアコンの電気代の大部分は「圧縮機」が使っている

- 風量を「強」にする・自動運転にすることで電気代を大幅に節約できる

- 設定温度を下げるよりも、風量や空気循環の工夫が効率的

- 冷房は水平、暖房は下向きの風向が効率アップのコツ

- サーキュレーターや扇風機と併用するとさらに節電効果が高まる

- 窓の遮熱・断熱やフィルター掃除など、外部環境対策も重要

- 体感温度を調整する工夫(湿度・服装・飲料など)で、設定温度を変えずに快適に過ごせる

- 自動運転のセンサー技術を正しく活用すると、手動より約27%の節電効果

エアコンの「風量」と「温度」、省エネなのはどっち?エアコン節電の基本

エアコンの電気代の多くは「圧縮機」が使っています。

圧縮機とは?冷房・暖房時に一番電気を使う部分

エアコンの心臓部といえるのが「圧縮機(コンプレッサー)」。

冷房なら部屋の熱を外に逃がし、暖房なら外の熱を取り込んで室内を暖めるために、冷媒を圧縮して循環させる装置です。

実は、エアコン全体の消費電力の8~9割は、この圧縮機が占めています。つまり、節電のカギはこの圧縮機の働き方をいかに効率化するかにかかっているのです。

ファン(送風機)の電気代はごくわずか

一方で、部屋に風を送るファンモーターの消費電力は圧縮機に比べるとごくわずか。

たとえ風量を「強」にしても、ファンの電力消費は微増にすぎず、圧縮機の負荷を軽減する効果の方がはるかに大きいのです。

節電には「圧縮機の稼働時間を減らす」ことが重要

節電の基本は、圧縮機がフル稼働する時間を短くすること。

そのためには「風量を強くする」「自動運転を活用する」といった方法が有効です。

弱風でじわじわ温度を調整するより、部屋全体を素早く目標温度に近づける方が、結果として電気代は安くなります。

風量を「強」にすると節電になるのはなぜ?

エアコンの節電で意外と知られていないのが、風量を強くすることの効果です。

多くの人は「弱にした方が電気代が安くなる」と考えがちですが、実は逆効果になることがあります。

風量強 → 室内の空気を効率よく循環

風量を強くすると、冷たい空気や暖かい空気が部屋全体に素早く行き渡ります。

これにより、部屋の温度ムラがなくなり、エアコン直下だけでなく部屋全体で快適な体感温度を得られるようになります。

風量が弱い場合、エアコン直下の空気は冷たくても、部屋の端の方はなかなか冷えません。

その結果、設定温度に達するまで圧縮機が長時間フル稼働し、かえって電気代が増えてしまうのです。

設定温度に早く到達 → 圧縮機が早く休む

エアコンは立ち上がり時に最も電力を消費します。

設定温度との差が大きいほど、圧縮機は全力で働き続けます。

ここで風量を強くすると、部屋全体が早く目標温度に近づくため、圧縮機は短時間で高負荷運転を終え、その後は低電力で温度を維持できる「安定維持モード」に移行します。

結果として、全体の電力消費が大幅に減るのです。

「弱風」は冷暖房効率が低く、稼働時間が長くなる

弱風に設定すると、部屋全体がゆっくり冷えたり温まったりするため、圧縮機が長時間フル稼働することに。

さらに、部屋の端が寒かったり暑かったりすると、つい設定温度を下げてしまい、さらなる高電力消費につながります。

つまり、「弱風=節約」は誤解。正しい節電は、最初に風量を強くして、圧縮機の稼働時間を減らすことなのです。

エアコン設定温度を1℃下げる vs 風量を強くする!【比較データ】

多くの人が「少し温度を下げれば涼しくなる」と考え、冷房では設定温度を1℃下げがちです。しかし、この小さな操作が意外と大きな電気代につながることがあります。

💡ポイントまとめ

- 設定温度を1℃下げると圧縮機が長時間フル稼働 → 電気代増

- 風量強化は消費電力を半分以下に抑えられる

- 体感温度の調整はまず風量で行うのが効率的

設定温度を下げると圧縮機がフル稼働

例えば、冷房で設定温度を1℃下げると、部屋の温度との差が大きくなるため、エアコンは目標温度に到達するまで圧縮機を長時間フル稼働させます。

夏や冬は特に、外気との差が広がることで、高負荷運転が増え、電力消費が大きくなるのです。

実測データで証明された差

大手メーカーの実測データ(2時間あたり)によると、以下のような結果が出ています。

| 調整方法 | 消費電力量(2時間) | 風量強化との比率 |

|---|---|---|

| 設定温度を1℃下げる | 1.13 kWh | 約2.17倍 |

| 風量を強める | 0.52 kWh | 100% |

データを見ると、風量を強める方が約54%も電力を節約できることがわかります。

これは、高電力を必要とする「温度差の生成」を避け、低電力で可能な「空気循環」を活用する節電法が効率的であることを示しています。

実際に測定環境(部屋の広さや機密性)により、ここまでの数値が出るとは限りません。

私の部屋の場合は、約31%ぐらいの節約効果でした。部屋が狭いので、それほど風量を強めなくても空気が循環したから、風量による効果の違いが出にくかったのかもしれません。

ただ、環境が整えば、半分ぐらいの電気代で快適に過ごせる事が期待できます。

体感温度を変えるならまず風量を調整

快適に感じたい場合、まず設定温度を触る前に、風量を強くすることを優先しましょう。

これにより、圧縮機の負荷を抑えつつ、部屋全体で快適な体感温度が得られます。

エアコン風量の弱運転が逆に電気を食う理由

「節電のために風量を弱にする」という行動、実は電気代を増やす原因になっていることがあります。

ここでは、その理由をわかりやすく解説します。

弱運転では立ち上がり時間が長くなる

風量を弱く設定すると、室内の空気がゆっくりしか循環しません。

その結果、部屋全体が設定温度に達するまでの立ち上がり時間が長くなります。

立ち上がり時間はエアコンが最も電力を消費するタイミングです。

弱運転では圧縮機が休む暇もなく、長時間フル稼働することになり、結果として電気代が高くなってしまいます。

インバーター機能が活かせない

現代のエアコンはインバーター制御により、目標温度に早く到達した後は低電力で温度を維持します。

しかし、弱運転だと最初の温度到達が遅くなり、インバーター制御の効率的な運転が活かせません。

これも、弱運転が逆効果になる理由のひとつです。

設定温度を下げる悪循環を招く

部屋がなかなか涼しくならないと、「まだ暑い」と感じて、つい設定温度を下げてしまうことがあります。

設定温度を下げると圧縮機がさらに長時間フル稼働し、電気代がさらに増える悪循環に陥ります。

エアコンの自動運転を使った最適な節電方法

節電で最も効率的なのは、手動操作ではなく「自動運転モード」を活用することです。

ここでは、自動運転がなぜ効果的なのか、ポイントを整理して解説します。

- 自動運転は立ち上がりと維持運転を最適化して節電

- 弱運転よりも約27%の電力削減が期待できる

- センサーやフィルターの状態で効果が変わるので、環境整備が重要

自動運転はエアコンの能力を最大限に活かす

自動運転は、エアコンメーカーが長年の研究に基づいて作った最適化アルゴリズムで運転します。

部屋の温度や状況をセンサーで感知し、立ち上がり時と安定時で出力を自動調整してくれます。

手動で「強」と「弱」を切り替えるよりも、常に効率的に電力を使えます。

実測データで確認された節電効果

日中の長時間運転(例:8:00〜19:00)で、風量「弱」と「自動」の消費電力を比較したデータがあります。

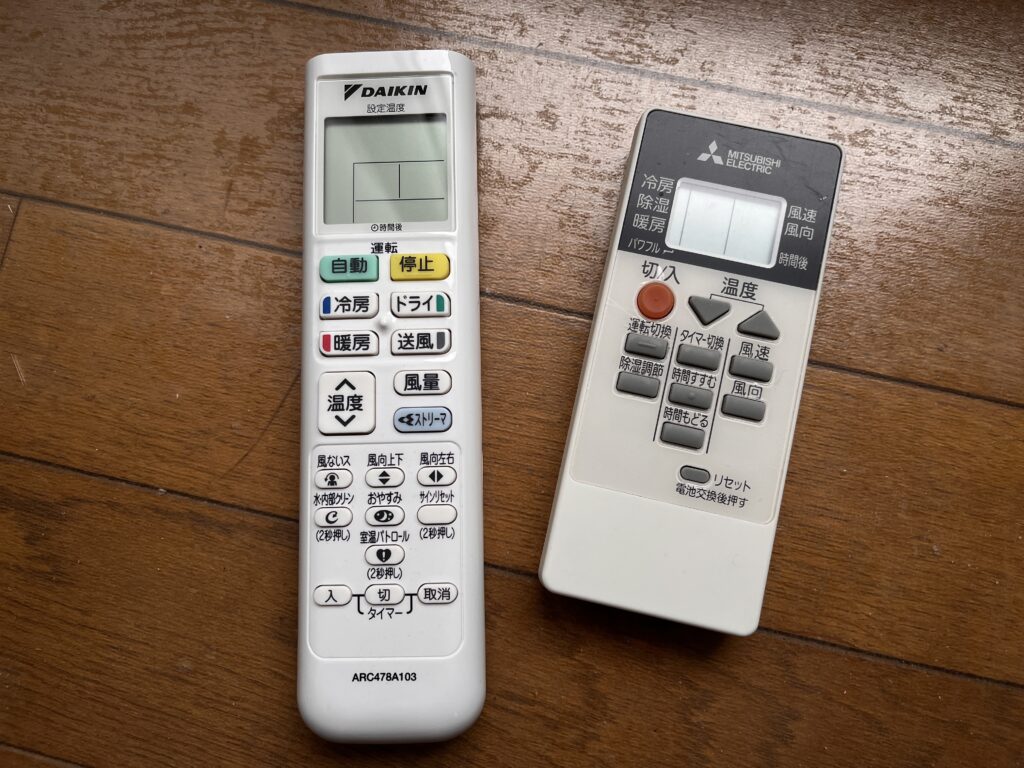

DAIKINのニュースリリースの環境では

| 風量設定 | 消費電力量(11時間) | 節電効果 |

|---|---|---|

| 弱 | 3.85 kWh | 基準 |

| 自動 | 2.79 kWh | 約27%節約 |

自動運転は弱運転と比べて約27%もの節電が可能です。

こちらも環境や機種によります。

同じ節電効果が出る保証はないです。

エアコンメーカーの制御システム性能によっても、多少は節電効果が変わってきますが、良いエアコンを選ぶとこれくらいの節電効果が期待できるという事ですね。

様々なメーカーの中でもDAIKINは、エアコンの温調に関してトップと良いと思われます。

どこの家電量販店の販売員も口を揃えて「DAIKIN」推しでした。

最新センサーの働きでさらに効率アップ

最近のエアコンは高精度センサーを搭載しており、自動運転の効果を支えています。

これにより、自動運転は単なる「風量調整」以上の高度な節電機能を発揮します。

自動運転の効果を最大化するコツ

自動運転の効率を落とさないためには、次のポイントに注意してください。

- フィルター清掃を定期的に行う → 風量が低下すると自動運転の判断精度が下がる

- センサーの視界を遮らない → 人検知センサーや床温度センサーの前に家具を置かない

- 部屋の環境を整える → 遮熱カーテンや断熱対策で外気の影響を減らす

季節別・冷暖房別の節電設定

エアコンの節電は、季節や冷暖房モードによって効果的な設定方法が変わります。

ここでは、夏と冬それぞれのポイントをわかりやすく解説します。

- 夏:冷気を水平に拡散、サーキュレーター併用で体感温度を下げる

- 冬:暖気を下向きに送る、短時間外出では低負荷つけっぱなしが有効

- 体感温度や窓の断熱・遮熱対策で電力消費を大幅に減らせる

冷房(夏)のベスト設定とノウハウ

夏の冷房では、冷たい空気が下に沈む性質を活かすことが大切です。

さらに、サーキュレーターを活用すると、部屋の空気を効率よく循環させられます。

これにより、設定温度を下げずに体感温度を涼しくでき、圧縮機の負荷も抑えられます。

暖房(冬)のベスト設定とノウハウ

冬の暖房では、暖かい空気が上にたまる性質を考慮して、床付近を優先的に暖めることがポイントです。

冬は外気温が低いため、立ち上がり時の圧縮機負荷が高く、再起動より低負荷運転の維持が節電につながります。

設定温度だけに頼らない体感温度調整

エアコンの設定温度を少し変えるだけで電気代は大きく変わります。

そこで、設定温度を変えずに快適さを調整する方法があります。

こうした工夫により、設定温度を下げずに快適に過ごせるため、電力消費を抑えられます。

体感温度については、こちらの記事の湿度についてでも体感温度の理由を触れています。

体内の水分と深く関わりがあります。

窓の遮熱・断熱対策で根本的な節電

エアコンの消費電力の多くは、外気の影響を打ち消すために使われます。

窓からの熱流入や流出を防ぐことで、圧縮機の負荷を大幅に減らせます。

- 夏:遮光カーテン、UVカットフィルム、すだれ

- 冬:断熱カーテン、二重窓

外部環境対策は、リモコン操作以上に持続的で効果的な節電策です。

家庭で今すぐできるエアコンの節電行動リスト

ここまで解説してきた専門的な知見を、誰でもすぐに実践できる節電アクションとしてまとめます。

ポイントは、エアコンの電力消費の大部分を占める圧縮機の負荷をいかに管理するかです。

- 風量・自動運転で立ち上がり時間を短縮

- 風向を最適化し、空気を効率的に循環

- サーキュレーター併用で冷暖房効率アップ

- フィルター清掃で自動運転精度を維持

- 窓の遮熱・断熱で圧縮機負荷を低減

- 体感温度を工夫して設定温度に頼らない

1. 風量を調整して立ち上がり時間を短縮

2. 風向を最適化

3. サーキュレーターや扇風機を併用

4. フィルター清掃を定期的に行う

5. 窓の遮熱・断熱対策

6. 体感温度を工夫して設定温度を変えない

このリストを実践するだけで、無駄な電力消費を抑え、電気代を効率的に節約できます。

温度と風量に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、家庭でエアコンを使う上でよくある疑問に答えます。

電気代を下げたい主婦や一人暮らしの方にもわかりやすくまとめました。

- Q風量を「弱」にすると本当に節電になるの?

- A

いいえ、むしろ逆効果です。

風量を弱めると室内全体が目標温度に達するまで時間がかかり、圧縮機が長時間フル稼働します。

節電したいなら風量を強めるか自動運転を活用する方が効率的です。

- Q設定温度を1℃下げるだけで節電できますか?

- A

ほとんどの場合、節電にはなりません。

設定温度を下げると、圧縮機が新しい目標温度に合わせてフル稼働するため、消費電力はむしろ増えます。

電力を抑えたいときは風量や空気循環の工夫を優先しましょう。

- Q自動運転モードは本当に節電になるの?

- A

はい。

自動運転はエアコンのセンサーが室温や人の有無を判断して、最適な風量・出力を自動で調整します。

立ち上がり時に強風で短時間で目標温度に到達させ、安定時は低負荷で維持するため、手動弱運転より約27%の節電効果が期待できます。

- Q冷房と暖房で風向はどう変えればいい?

- A

部屋の温度ムラを減らし、設定温度を極端に変えずに快適に過ごせます。

- 冷房(夏):水平に設定 → 冷気を部屋全体に広げる

- 暖房(冬):下向きに設定 → 暖気を床付近から拡散

- Q窓の遮熱・断熱はどれくらい効果がありますか?

- A

非常に効果的です。

夏は遮光カーテンやUVフィルムで外気熱を遮断し、冬は断熱カーテンや二重窓で熱の流出を防ぐことで、圧縮機の負荷を大幅に軽減できます。

リモコン操作だけで節電するよりも、根本的な電力削減策として非常に有効です。

このFAQを加えることで、記事を読んだユーザーがすぐに疑問を解消し、行動に移せる内容になります。

まとめ:エアコン設定の疑問!風量と温度、本当に省エネなのはどっち?

本記事では、家庭でできるエアコンの節電方法を、専門的な知見をやさしく解説しました。

ポイントは、エアコンの電力消費の大部分を占める圧縮機の負荷をいかに効率的に管理するかにあります。

まとめポイント

- 風量を優先して立ち上がり時間を短縮

- 弱運転より自動運転や強風運転の方が効率的

- 高負荷運転時間を短くすることで電力消費を大幅に削減

- 設定温度より空気循環を重視

- 設定温度を下げると圧縮機が長時間フル稼働

- 風向・サーキュレーター活用で体感温度を調整

- 自動運転モードを活用

- センサーが室温や人の有無を判断し最適運転

- 弱運転より最大約27%の節電効果

- 窓の遮熱・断熱やフィルター清掃

- 外気の熱や冷気の侵入を防ぎ、圧縮機負荷を軽減

- 自動運転の精度維持にもつながる

- 体感温度の工夫

- 夏:除湿で涼しく感じる

- 冬:加湿で暖かく感じる

- 服装や飲料なども活用し、設定温度を極力変えない

結論

- エアコン節電の「正解」は 設定温度を下げることよりも、風量強化や自動運転の活用 にあります。

- 立ち上がり時間を短くし、圧縮機のフル稼働を減らすことが最も効率的な節電法です。

- 空気循環、風向調整、サーキュレーター併用、窓の遮熱・断熱、体感温度の工夫を組み合わせることで、家庭で無理なく電気代を削減できます。

関連記事